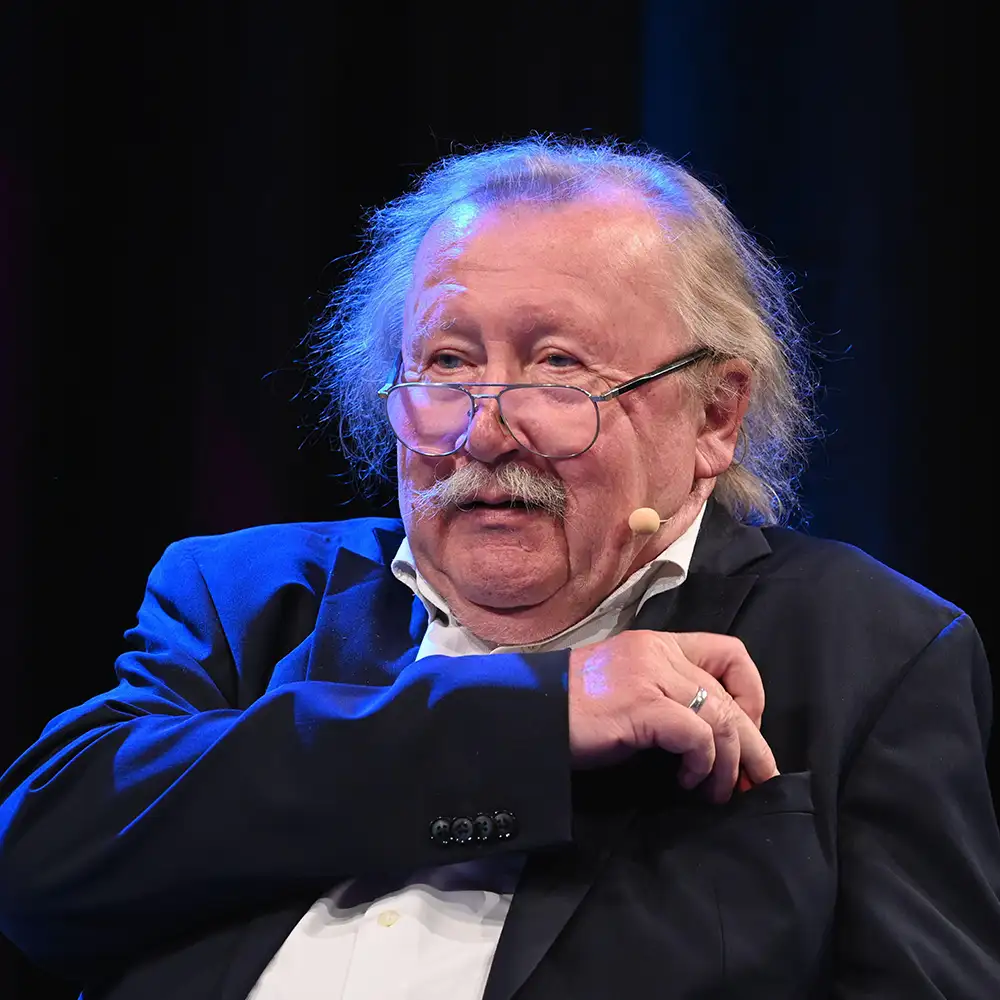

Peter Sloterdijk zum Geburtstag 2 (26.6.2025)

Genau wie Gundel Mattenklott den Begriff der ´literarischen Geselligkeit´ für die schriftsprachlichen Bemühungen der Kinder und Jugendlichen geprägt hat, so besteht Peter Sloterdijk auf den ´Enthusiasmus der Geselligkeit´, wenn es um die Gestaltung von Sprachenlern- und Sprachenlehrkontexten geht. (S. 365)

In (2015) Ausgewählte Übertreibungen – Gespräche und Interviews 1993-2012. Berlin, Suhrkamp

Sloterdijk liefert uns dazu die Metapher des “Embedding”, also der Einbettung in die sinnvollen Sprachhandlungen des Alltags, wenn es um das Sprachenlehren und Sprachenlernen im mehrsprachigen Kontext geht, denn:

«Einbettung bedeutet, daß Menschen als sphärenempfindliche Wesen den Raum als Eintauchraum, als Immersionsraum begreifen wollen (…). » (S. 352)

In diesem Sinne spricht Sloterdijk dann von einer Resonanzgemeinschaft (S. 189), von der wir ja auch in der Schule träumen können.

Wahrscheinlich hat Sloterdijk Eugène Ionescos folgende Worte aus (1966) Notes et contre-notes. Paris, Gallimard folio. über strukturierten, formalisierten und grammatikversessenen Sprachunterricht vernommen:

«(…) j’appris donc pas l’anglais, mais des verités surprenantes: qu’il y a sept jours dans la semaine, par exemple, ce que je savais d’ailleurs; ou bien que le plancher est en bas, le plafond en haut, chose que je savais également peut-être, mais à laquelle je n’avais jamais réfléchi sérieusement ou que j’avais oubliée, et qui m’apparaissait, tout à coup, aussi stupéfiante qu’indiscutablement vraie. (…) les dialogues des Smith et des Martin, c’était proprement du théâtre, (…).» (pp. 243, 244, 245)

Sloterdijk selbst schreibt über solchen Sprachunterricht:

«Am langweiligsten schien mir seit jeher das Reden in fertigen Sätzen, wie man sie auf dem akademischen Diskursmarkt hört (…). Vor dieser Art Langeweile schrecke ich zurück wie vor Tod und Teufel, sie ist ein pathologischer Zustand, in dem die Freude am Gespräch, am Meinungsausdruck, am Etwas-sehen-und-sagen-Können, ja am Leben überhaupt verloren geht.» (S. 16)

Können Lehrpersonen heutzutage ein solches multilinguales Sprachenlernen noch selbst organisieren?

Sloterdijk ist skeptisch:

«Die Anschauung der Lehrer ist für die heutige Generation eine Initiation in die Dummheit als Normalzustand. Der durchschnittliche Lehrer repräsentiert das papageienhafte Endresultat von Erziehung. Und das dreizehn Jahre anzuschauen ist von einer solchen Obszönität, daß eigentlich nur durch ein Wunder jemand diesen Anschauungsunterricht übersteht. Es ist also gut, wenn alles, was im Unterricht nur auf Weitersagen, auf Stoff, auf Fach beruht, verschwindet. Das alles sind Großattentate auf die menschliche Intelligenz. (…) das Coolneß-Syndrom hat auch mit der Institutionalisierung der Dummheit durch öffentliche Schulen zu tun. Die Kinder sitzen immer defätistischer, immer besiegter und immer lustloser in diesen Zwangsveranstaltungen herum.» (S. 41, 42)

Viele Gegenmittel scheint es für Sloterdijk nicht zu geben, es sei denn, die Lehrpersonen gewinnen «(…) Einsicht in die Tatsache, daß das Wissen aus der Euphorie geboren wird und daß Intelligenz auch in der Fähigkeit besteht, die Langeweile, die in einem unbeschäftigten Gehirn aufkommt, mit eigenen Mitteln zu überwinden.»

Der Alte findet Peter Sloterdijks Ansichten zur Volks- oder Nationalsprache höchst interessant und provokativ:

Aus dem Stoff der Nationalsprachen (…) sind die fixen Ideen gemacht, mit denen sich die Bewußtseine Selbstgefühle und Identitäten zusprechen. (…) Als Sprecher einer Nationalsprache ist jeder Mensch zu einer totalitären Folklore verdammt.»

(1988) Zur Welt kommen – Zur Sprache kommen. Frankfurter Vorlesungen. Frankfurt am Main, Suhrkamp. (S. 161, 163)

Da findet man doch Trost in der diffusen Mehrsprachigkeit (übrigens ein Begriff des luxemburgischen Soziologen Fernand Fehlen), welche die luxemburgischen Schulen und die luxemburgische Gesellschaft durchdringt und durchaus positiv zu betrachten ist.

Denn laut Sloterdijk wird diese diffuse «(…) Mehrsprachigkeit zu einem Medium der Entbindung von der nationalsprachlichen Gewalt. (S. 160)

Wohlan, Peter Sloterdijk, und noch viele Jahre provokativer und stimulierender Gedankenfülle!

0 Kommentare