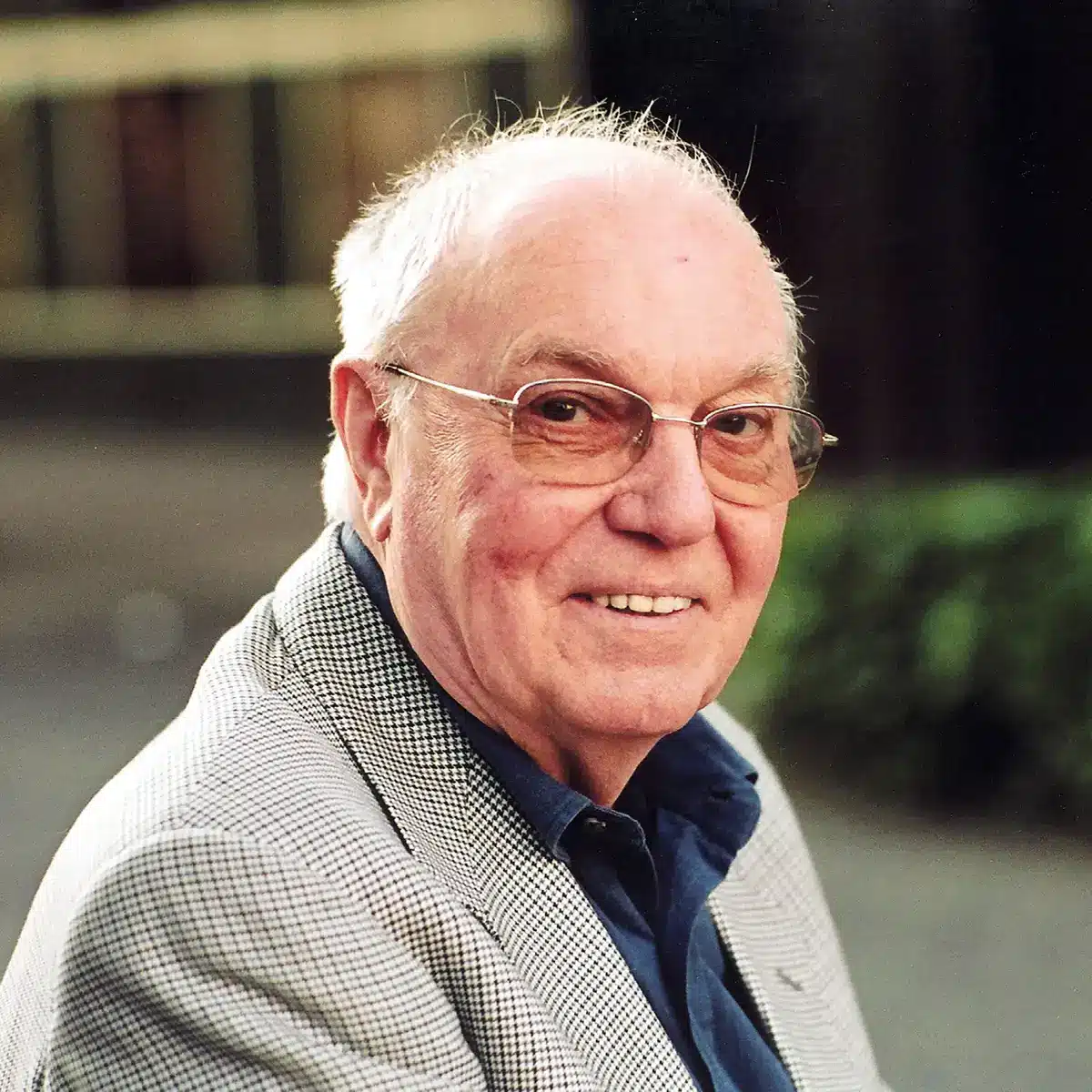

Ludwig Harig, dem saarländischenLuftkutscher aus Sulzbach,

zum Zweiten (18.7.1927 – 5.5.2018) – ein etwas längerer Exkurs

In diesem Post will der Alte die Praxis der intensiven Anschauung und Betrachtung als Grundlage jeglichen Sprach(en)erwerbs und jeglicher Sprachenetwicklung in Ludwig Harigs Sinne betrachten.

Die Wiederholung dieser Tätigkeiten muss ein Anliegen der Lehrperson sein.

Über den Großvater seines Freundes Roland, Isidore Cazet (ein Schulmeister aus Beurizot in Burgund), schreibt Ludwig Harig:

“In Beurizot legt er im Schulgarten genau bemessene Versuchsbeete an, mit deren täglichen Betrachtung und Bearbeitung er seine Schüler in die Fortschritte des modernen Ackerbaus einweiht (…).”

(2009) Kalahari – Ein wahrer Roman. Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag. (S. 33)

Zu dieser´méthode directe´des Isidore Cazet schreibt Ludwig Harig weiter:

“Deutsche Unterrichtslehre, schön und gut, aber was gibt es Schöneres als Isidore Cazet vor seinen Schülern von Beurizot sitzen zu sehen, Buffons Naturlehre aufgeschlagen. Ja, jetzt sitzt er zwischen bunten Bildern und ausgestopften Tieren und liest vor. Er liest Buffons wunderbare Beschreibung des Eichhörnchens, macht wieder eine Pause und schreibt nun mit der Kreide einen Satz an die große Schultafel. Es ist der Satz, in dem Buffon von der Anmut, der Fügsamkeit, der unschuldigen Lebensweise des Eichhörnchens spricht. (…) Die Sechsjährigen streicheln das Fell des ausgestopften Tieres, die Zehnjährigen zeichnen es so naturgetreu wie möglich auf ein Blatt Papier -, und die Vierzehnjährigen gehen über das Streicheln und das Zeichnen hinaus und ziehen Schlüsse, versuchen, das Tier als Ganzes zu begreifen.” (S. 37)

So entsteht Fachwissen, das auf Sprachwissen beruht und das der ästhetischen Gestaltungen und Transformationen bedarf, welche die lebenswichtigen Zeichen unermüdlich hervorbringen und verwandeln.

Die kindlichen ästhetischen Gestaltungen und Nachahmungen sind die Vorboten und Grundpfeiler ihrer sprachlichen Mitteilungen.

Eindrucksvolle Beispiele sind auf sketchblog.lu zu finden.

Ludwig Harig schreibt dazu:

“(…) Nachahmung (…) erfüllt sich in meinem Verständnis als unaufhaltsame Wiederholung. Das Wiederholte ist für mich allerdings kein Nachsprechen, kein Nachbeten, kein Nachplappern, sondern stets mit einem Umbilden, einem Umformen, einem Umwandeln, einem ständigen Neugestalten verbunden. Ich scheue mich nicht, dem oftmals Wiederholten feierlich zu frönen.”

(2012) Meine Siebensachen – Ein Leben mit Wörtern. Benno Rech (Hg.). München, Carl Hanser Verlag. (S. 448)

Über die aus der Betrachtung und Anschauung entstehenden Wörter und Sätze und die daraus resultierenden Erzählungen meldet Ludwig Harig Aufsehenerregendes:

“Dann kommt es zu ´Wortanfällen´, wie Elias Canetti sagt, ´nämlich daß es die Wörter selber sind, die einen nicht loslassen, die einzelnen Wörter an sich´, und den Wortanfällen folgen Schreibzwänge.

(…) Die Wörter sind Haken, Häkelnadeln, mit denen ich Sätze zuwege bringe, feine Gespinste, Schleier, die ich über die Dinge und Gedanken werfe.

(…) Das Wort ´erzählen´ist mein liebstes, mein schönstes, mein kostbarstes deutsches Wort. (…) Aus dem einfachen Zählen der Wörter fädelt es Wort an Wort und erwirkt die Summe der Sätze. Erzählen, erzählen, erzählen! Der unschätzbare Umlaut bestärkt und bestätigt mein tägliches Spiel.

(…) Für mich ist Erzählen das sinnvolle Zusammenfügen von Wörtern zu einer Lebensspur. Wort für Wort ergeben sich Sätze, die kraft dieser aufeinanderfolgenden Wörter eine Spur sichtbar machen, die einem ganzen Lebenslauf gleichkommt. (…) Erzählend und erzählt mausert sich der Mensch zum Menschen.” (S. 24, 27, 65, 138)

Harig stimmt damit Montaigne zu, der behauptet: “Je n´enseigne poinct, je raconte.”

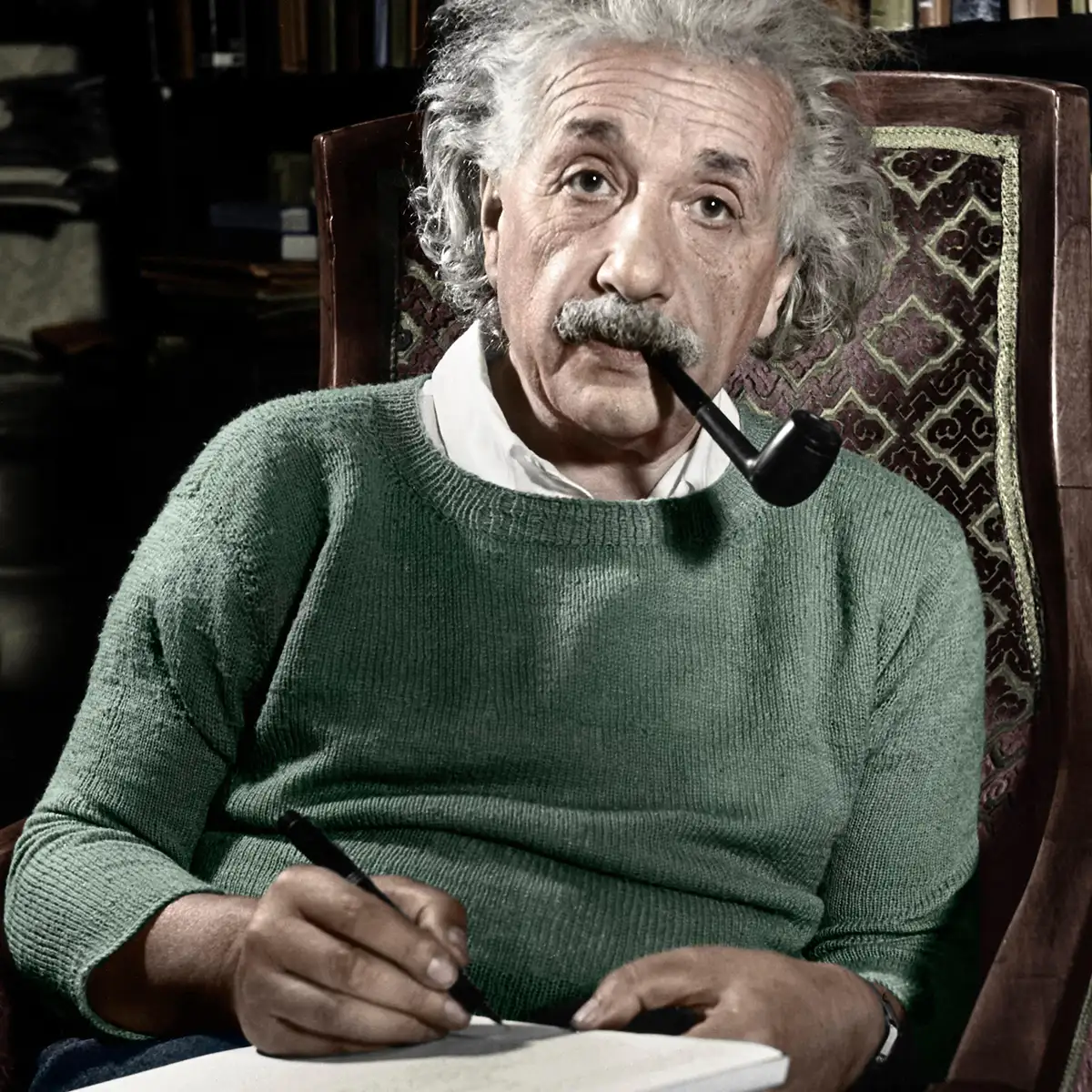

Ludwig Harig zitiert ebenfalls Albert Einstein als Gewährsmann:

“Sehen Sie mit eigenen Augen, fühlen und urteilen Sie ohne der Suggestion der Tagesmode zu unterliegen; das Erschaute und Gefühlte können Sie in einem knappen Satz oder gar in einem kunstvoll geknödelten Wort wiedergeben – ist das nicht herrlich!” (S. 141, 142)

Wie laufen nun eigentlich Ludwig Harigs Sprachspiele und die damit verbundenen Srachspielereien ab.

Er beschreibt das Spiel am Beispiel eines Druckkastens, den er von seiner Tante Erna zum Geburtstag gechenkt bekam:

“Jeden Buchstaben gab es einzeln, kein Buchstabe des Alphabets fehlte, doch es waren mehr e als u, mehr r als k, es waren mehr als sechsundzwanzig, aber nur ein einziges y im Kasten. (…) So (…) füge ich nun die einzelnen Buchstaben zu immer neuen Wörtern zusammen. Jetzt aber herrschte nicht mehr der Zufall, jetzt regierte das planvolle Spiel.

Aus schon fix und fertigen konnte ich immer wieder neue Wörter bilden, ich zerlegte die zusammengefügten, brauchte die Buchstaben nur untereinander zu vertauschen und neu zu ordnen: Aus der Welt der Buchstaben entstand eine Welt aus Wörtern! Ich setzte einem Wort einen Buchstaben voran, aus Eis wurde Reis, aus Reis wurde Greis, ich nahm einem Wort einen Buchstaben weg, aus Kleid wurde Leid, aus Leid wurde Eid. Ich änderte die Reihenfolge der Buchstaben im Wort, aus dem Rind wurde eine Dirn, aus dem Siegel wurden Gleise, aus der Ehre wurde das Heer, aus dem Heer wurden Rehe. Zuletzt drehte ich die Reihenfolge der Buchstaben um, aus Regen wurde Neger, aus Gras wurde Sarg. So fabrizierte ich, ohne es zu wissen, überraschende Anagramme und Palindrome, doch Ana blieb Anna, und Otto blieb Otto. Mit den Buchstaben aus einem Spielzeugkasten konnte ich das ganze Universum beschreiben und Weltgeschichten erzählen, wie es mir gefiel.” (S. 440, 441)

Mit einer gewissen Rührung denkt der Alte daran, wie seine ehemalige Schülerin Nadine aus dem zweiten Schuljahr ihm die Computertastatur vor die Augen hielt und betont scharf sagte: “Ich weiß nicht, was du hast. Kuck, da ist doch das ganze Alphabet drauf und noch viel mehr!” Man muß wissen, dass der Alte die ehrwürdige Freinet-Druckerei in Betrieb halten wollte und den Kindern am Anfang nicht erlaubt hatte auf den zwei BBC-Computern ihre Texte zu verfasse.

Auch die Kinder meiner Klasse wollten mit Buchstaben und Wörtern spielen, genau wie Ludwig Harig:

“Mein Umgang mit den Wörtern ist ein spielerischer Umgang gewesen. Ich wollte erkennen, was man mit den Wörtern anstellen kann. Mich interessieret nicht, was Wörter nach Aussage des Wörterbuchs bedeuten, sondern was ihr Eigenleben durch Erweiterung ihrer ursprünglichen Bedeutung, durch spielerischen Umgang mit ihnen zu erzeugen imstande ist. (…) Mein Wortspiel ist mein Lebensspiel.” (S. 484)

Dann fragen wir doch regelmäßig die Kinder, was ihre Lieblingswörter, ihre Lieblingssätze, ihre Lieblingsgedichte, ihre Lieblingserzählungen aus dem Alltag sowie aus den in der Klasse gelesenen Büchern und Texten und besonders aus ihren eigenverfassten Texten sind!

Warum hat Ludwig Harig aber der Schule nach zwanzig Jahren den Rücken gekehrt?

“Ich habe es getan, weil ich das Spiel für das Meine halte, und weil die Schule mir das Meine ein für alle Male verwehrt hat, von dem Augenblick an, als sie eine reformierte, eine effektive, also eine bessere Schule geworden ist. Diese neue Schule ist nämlich die Schule, die genauer als je zuvor zwischen der Unterrichtsstunde und der Pause unterscheidet, die sich drangemacht hat, sich in den wirtschaftlichen Konkurrenzkampf zu integrieren. Diese Schule ist mehr denn je eine Schule des vergangenen Jahrhunderts, denn sie wird eine Gesellschaft dazu befähigen, besser Ausbeutbare heranzubilden, Menschen, die nicht nur einen Arbeitstag, sondern auch einen Feierabend haben. (…) So bleiben die Gegensätze unaufgehoben, es gibt kein spielerisches Arbeiten und kein arbeitendes Spielen, der Mensch muß zuerst Vieh und dann darf er erst Mensch sein.” (S. 31, 32)

Kluge, wenn auch harsche Worte, findet zumindest der Alte.

0 Kommentare