Warlam Schalamow zum 43. Todestag (5.6.1907 – 17.1.1982)

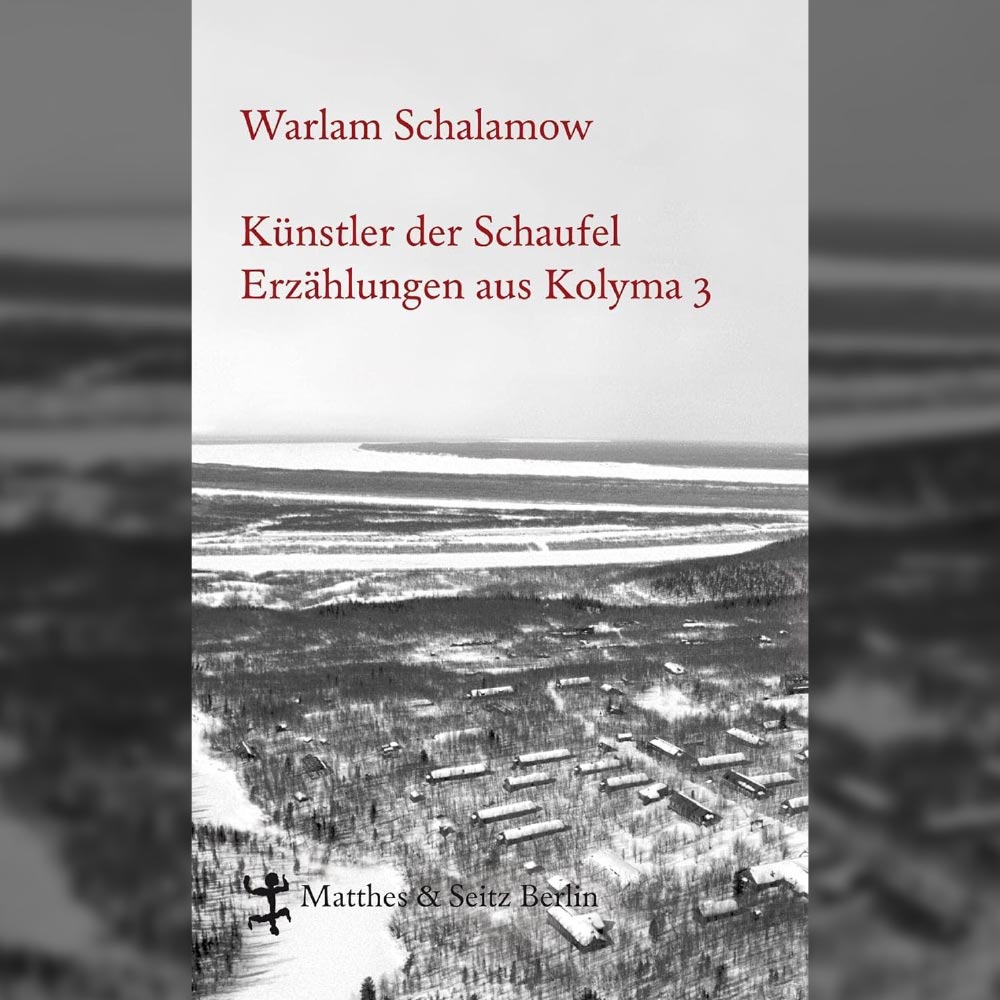

Beim Namen Warlam Schalamow fällt dem Alten sofort der Titel eines seiner Bücher ein: Künstler der Schaufel.

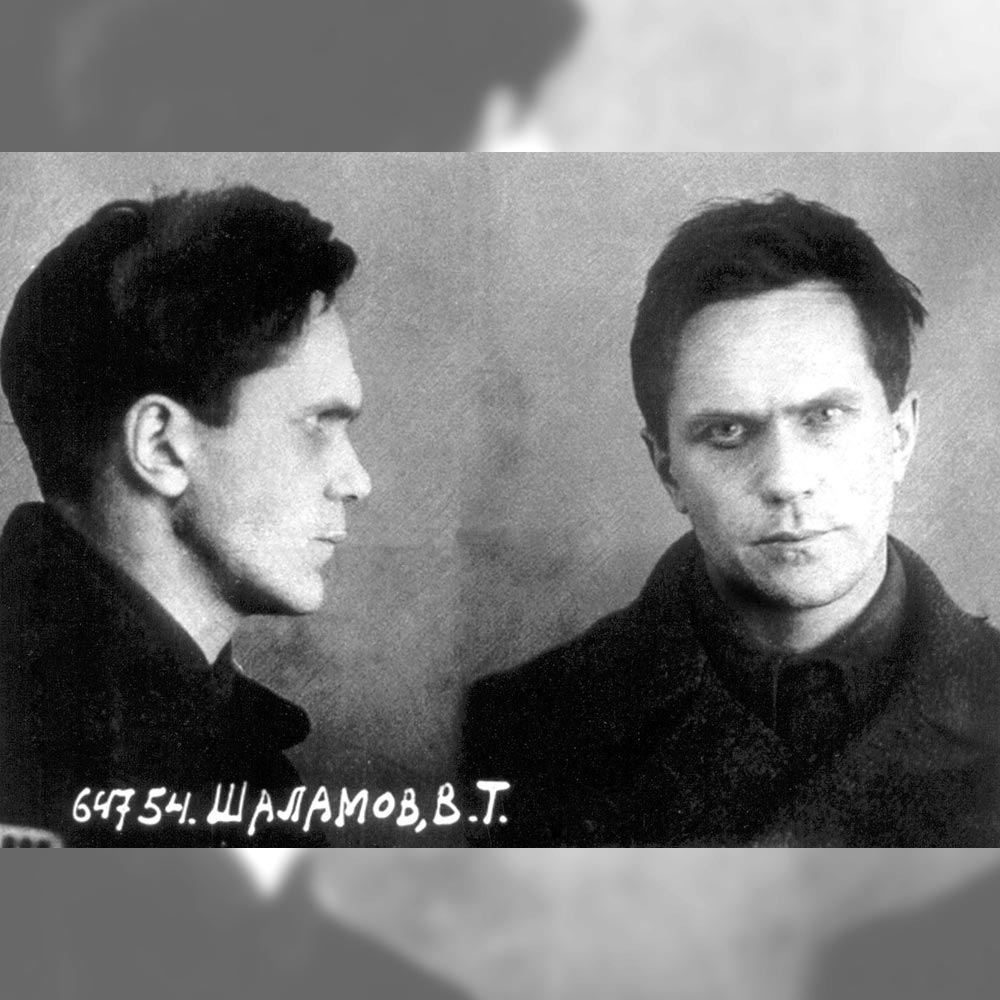

Welch eine kraftvolle poetische Metapher für das Arbeiten, Leben und Leiden eines Mannes, der 1937 bereits zum zweiten Mal verhaftet und wegen konterrevolutionärer Agitation (der berühmte Artikel 58, der Stalins Terror begründete) auf 25 Jahre in die sibirische Kolyma-Region (der sogenannte Kältepol der Erde), verbannt wurde.

Das Bild auf dem Umschlag des Buches spricht Bände. Man kann sich die Kolyma und ihre´Hauptstadt´ Magadan auch auf Google Earth ansehen, dann wird einem auch sofort klar, dass es keiner besonderen Wachmannschaften für die armen Häftlinge bedurfte, denn wo läuft man schon hin, wenn die nächste Behausung hunderte Kilometer entfernt liegt.

Mit der Schaufel wurde also unmenschlich geschuftet und Schalamow hat wahrscheinlich nur überlebt, weil er einen Lehrgang als Feldscher absolvierte, der gleichbedeutend mit Wärme und ausreichender Ernährung war. Künstler, weil Schalamow heimlich an seinen Erzählungen über Kolyma und die Unmenschlichkeiten in der Katorga in einer spröden, bis ans Mark abgespeckten Sprache, die dem Autor zufolge jeden Pomp tilgen sollte, ab 1954 arbeitete. Am 18. Juni 1956 wurde Schalamow rehabilitiert und konnte nach Moskau zurückkehren, stand aber fortan unter Beobachtuing der sowjetischen Geheimdienste. Seine geschmuggelten Manuskripte wurden erst ab 1971 in Deutschland und Frankreich veröffentlicht.

Beeindruckt hat den Alten auch, dass der Sohn eines orthodoxen Geistlichen, der in Wologda zuerst wirkte, dann auf den Aleuten bis tief nach Kanada hinein in Gemeinden arbeitete, sein Überleben in Moskau oft nur dadurch sichern konnte, weil die Gläubigen der letzten Gemeinde seines Vaters zuverlässig einige Dollars im Monat an den Sohn übersandten.

Sein Leben lang hat Schalamow immer wieder um die Sprache gerungen, die exakt mit der Situation in Kolyma und mit den harten Fakten der Natur, aber auch der seelischen Erfahrung der Verbannung konkordieren sollte. Dem berühmteren Solschenyzin wirft er vor, die Lager ungenau und in falscher Sprache dargestellt zu haben. Ihn stört die längere Präsenz einer Katze in einem von Solschenyzins Berichten, weil, so Schalamow, eine solche nicht lange im Lager überlebt hätte, sondern flugs in den Kochtopf gewandert wäre.

In seinen profunden Überlegungen zur adäquaten Sprache für die Wirklichkeit im Lager und in der Verbannung, spricht Schalamow vieles an, was wir in den Arbeiten der Kinder der Jean-Jaurès Schule wiederfinden.

Programmatisch schreibt Schalamow:

«Der Weg des Menschen ist das Entdecken seiner selbst – vom ersten bis zum letzten Lebenstag.»

(2018) Über die Kolyma – Erinnerungen. Berlin, Matthes & Seitz. (S. 250)

Er hat auch eine Meinung über die Rolle der Lehrpersonen und der Schule:

«Was für ein Trauma also kann aus der Harthörigkeit und Inkompetenz des Lehrers entstehen.»

(2013) Das vierte Wologda – Erinnerungen. Berlin, Matthes & Seitz. (S. 234) und warnt aus seiner bitteren Erfahrung heraus:

«Die Gewalt über einen fremden Willen hielt und halte ich noch heute für das schwerste menschliche Verbrechen.»

(2018) Über die Kolyma – Erinnerungen. Berlin, Matthes & Seitz. (S. 52)

Schalamow hat tiefe Einsichten in die Genese des Schreibprozesses, welche, wie die Arbeiten unserer Kinder, um das Betrachten, die Anschauung, das Vergleichen der uns umgebenden Dinge und Ereignisse entsteht. Dafür brauchen die Kinder wie die Erwachsenen Muße und viel Zeit, denn so Schalamow:

«(…) und das Verlangsamen der äußeren Welt ist ja der Prozess des Schreibens (…).»

IN Franziska Thun-Hohenstein (2022) Das Leben schreiben – Warlam Schalamow – Biographie und Poetik. Berlin, Matthes & Seitz. (S. 59)

Die folgenden Worte Schalamows beschreiben exakt den ästhetischen Gestaltungsprozess der Kinder der Jean-Jaurès Schule. Schalamow insistiert auf gut beobachtete Details, besonders auf das aussagekräftige Detail als sinnstiftendes und strukturierendes Detail:

«(…) gerade solche Charakteristiken der Wirklichkeit oder der Natur, die harmonisch aus einem glücklich beobachteten und präzise benannten Detail entwickelt wurden, (…).

IN Franziska Thun-Hohenstein (2022) Das Leben schreiben – Warlam Schalamow – Biographie und Poetik. Berlin, Matthes & Seitz. (S. 225)

Nur so kann immer wieder Unerwartetes und Zaghaftes ausgehend von Dokumenten, Notizen, Protokollen und besonders Dingen gestaltet und geschrieben werden:

«Dieses Menschliche, Drollige, Zarte tritt in den Menschen unerwartet zutage.»

(2014) Linkes Ufer – Erzählungen aus Kolyma 2. Berlin, Matthes & Seitz. (S. 17) denn so Schalamow:

«Die produktive Suche nach einer Intonation, einer Metapher, einem Bild ist unendlich.»

(2013) Das vierte Wologda – Erinnerungen. Berlin, Matthes & Seitz. (S. 255)

Wie für die Kinder sind die Dinge des alltäglichen Lebens Schalamows Ankerpunkte auf dem zögerlichen Weg ins Schreiben. Sie werden mit dem eigenen Körper erfahren und umgestaltet und umfunktioniert.

Der Alte bewundert folgende Passagen Schalamows:

«(…) Alles wird an der Seele überprüft, an ihren Wunden, alles wird am eigenen Körper überprüft, an seinem Gedächtnis, das in den Muskeln, in den Armen sitzt und manche Episoden wieder aufweckt. Ein Leben, an das man sich mit dem gesamten Körper erinnert, nicht nur mit dem Gehirn. (…) Der Weg zum Erzählen der wahren Geschichten führt über den Körper. (…) Die Glaubwürdigkeit des Protokolls, der Skizze, auf die höchste Stufe der künstlerischen Gestaltung geführt – so verstehe ich selbst meine Arbeit. (…) das ‚Ding‘ als Anstoß für den Erzählvorgang herausstellt. (…) Die Erzählung gibt es nicht. Was erzählt, ist das Ding. »

IN Franziska Thun-Hohenstein (2022) Das Leben schreiben – Warlam Schalamow – Biographie und Poetik. Berlin, Matthes & Seitz. (S. 271, 272, 301, 306)

Des Alten Lieblingssatz aus Schalamows Werken:

«Die Dinge liebten den Vater.»

(2013) Das vierte Wologda – Erinnerungen. Berlin, Matthes & Seitz. (S. 259)

0 Kommentare