Wilhelm Genazino zwischendurch mal wieder – Einsichten über Schule, Sonderschulen und das Schreiben

Der Alte mag es, wie Wilhelm Genazino über die viele unsinnig verbrachte Zeit in den Schulklassen und die daraus resultierende Abstumpfung der Kinder denkt:

«Die Schulzeit ist zu lang für sie. September, Oktober, November, Dezember – das ist zuviel Schule hintereinander. Sie müßten öfter Ferien haben. Nicht mehr so lange Ferien, aber öfter. Aber so, wie es ist, ähneln Herbst und Winter einem zu langen Akkord: zu großer Stress, viele Ausfälle. Oder die Kinder müßten vormittags und nachmittags Unterricht haben, aber nur kurz. Statt dessen sitzen sie morgens ein paar Stunden lang da, und zu vieles geht kaputt: der Spaß, die Neugierde, die Freude am Erfolg. Das Hauptfach, in dem sie unterrrichtet werden, steht nicht im Stundenplan, die Anwesenheit. Sie müssen lernen, daß sie ihr Leben lang morgens irgendwohin müssen wohin sie nicht wollen.»

(2006) Die Obdachlosigkeit der Fische. München, Hanser. S. 14

Der Alte hatte vor langer Zeit nicht genug mit seinem alltäglichen Pensum in der so geliebten Dorfschule ohne Klingel und mit der Möglichkeit, mit ein paar Kindern noch länger nach Schulschluss im Saal zu hängen.

In jugendlichem Eifer verbrachte er seine freien Nachmittage nicht nur in LASEP-Aktivitäten in anderen Dörfern der Mosel, sondern als Zugabe viele Stunden mit der Betreuung ´gemeldeter´ und ´vernachlässigter´ SchülerInnen im regionalen Service de Guidance.

Eine harte Arbeit, ein hartes Los für beide Partien.

Doch das dort Gelernte hat des Alten Sicht auf die – von der Schule und von den in ihr waltenden Autoritäten – verübten Aussonderungen und Vergewaltigungen bis heute geschärft. Diese Erfahrungen wogen den Hungerlohn für diese Extrastunden wohl auf.

Wilhelm Genazino beschreibt einfühlsam:

«EINE FÜRCHTERLICHE LEHRERKONFERENZ erwartet mich im Oktober. Ich würde am liebsten zu Hause bleiben, aber ich habe mich schon einmal gedrückt. In meiner Klasse ist ein verhaltensgestörtes Kind; es mag nichts und tut nichts und sagt nichts und hängt sich an die Lehrer dran. Es hat zu meinen Aufgaben gehört, das Kind in seinen ersten beiden Jahren durch die Schulerfahrung hindurchzutreiben und es dabei an den Rand zu bringen, nämlich in die Sonderschule. Im Oktober wird es soweit sein. Ich werde unterschreiben müssen, dann ist die Sache perfekt. Ich habe mich nicht richtig um dieses Einzelkind kümmern können, weil ich den anderen zweiunddreißig Kindern das Schreiben und Rechnen habe beibringen müssen. Einmal, ziemlich am Anfang, hat das verhaltensgestörte Kind zu mir gesagt: Ich weiß jetzt, daß zwei und zwei vier sind, ich will zu meiner Mama. Und als ich antwortete: Das geht nicht, du mußt warten, bis es läutet, habe ich genau bemerkt, wie das Kind von dieser Antwort vergewaltigt wurde. Im Oktober wird die Vergewaltigung fortgesetzt.» S. 31

Wir sollten uns solchen Ausssonderungen und Vergewaltigungen in den Weg stellen.

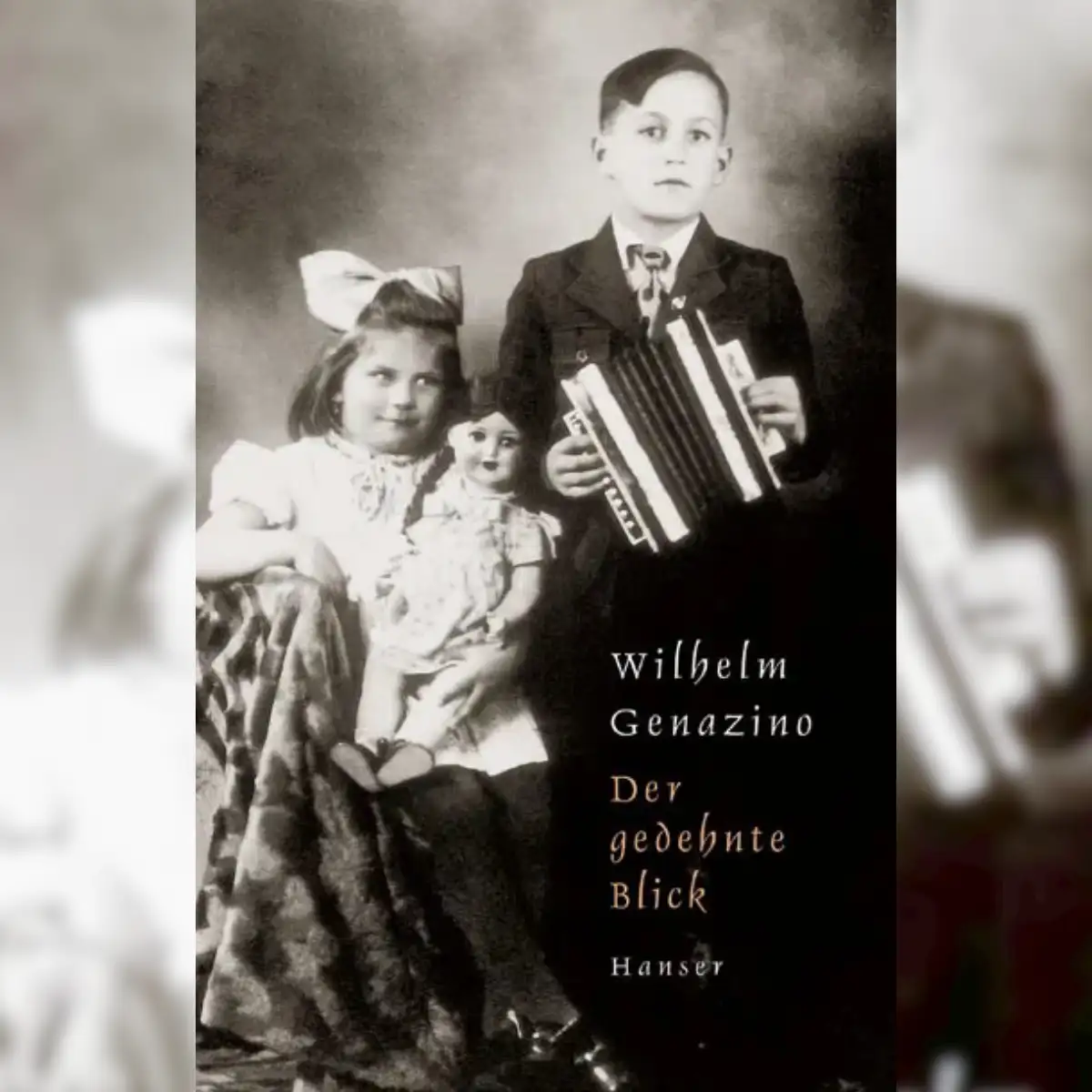

In Der gedehnte Blick (2004) München, Hanser. hat Wilhelm Genazino geschrieben, dass jeder von uns mithelfen kann, “(…) daß die Dummheit der Dummen nicht überhand nimmt und nicht lebensgestaltend wird.” (S. 28)

Beim Schreiben insistiert Wilhelm Genazino auf den unabschätzbaren Wert der Fragmente oder ´Scherben´ unserer Erfahrungswelt, die wir aus unseren partikularen Anschauungen, Betrachtungen und Überlegungen gewinnen. Sie bilden den Grundstock jeglichen Schreibversuches, ob von Kindern oder Erwachsenen.

Wieder tauchen die dem Alten so teuren Begrifflichkeiten auf: Flüstern, Stammeln, Zittern, Tasten, Zufall und Zaghaftigkeit:

“(…) Wolfgang Koeppen (…) wollte einen ´Roman aus lauter Anfängen zusammensetzen, ohne jede zeitliche oder logische Ordnung, einfach einer Erinnerung an Augenblicke, in der Hoffnung, aus der Anhäufung der Scherben am Ende doch ein Ganzes zu gewinnen. In diesem Fall alles vom Ich aus und dieses Ich als der zentrale Spiegel´. (…)

Das Fragment – Koeppen nennt es die ´Scherbe´ – spekuliert noch nicht mit seiner eigenen Lesetauglichkeit. Das Fragment ist der Text, der uns sein Zittern zeigt. Das Zittern ist ein Ausdruck, der vor dem Satz da ist. Erst der Autor macht aus dem Zittern einen Satz und aus dem Satz eine geformte Mitteilung.” ( S. 36, 37)

Na denn, los mit dem frohen Schreiben!

0 Kommentare